1新法案来势汹汹

4月8日,美国新兴生物技术国家安全委员会(NSCEB)向美国国会提交了一份重要报告和行动计划。NSCEB认为,鉴于中国正迅速崛起成为生物技术领域的主导者,美国政府必须在未来五年内投入至少150亿美元,巩固美国在全球的技术领先地位。除了投资美国本土之外,更令中国生物医药领域担心的是一系列系统性打压。例如,NSCEB建议,禁止美国国家安全机构、美国卫生与公众服务部合作的公司与中国公司开展业务。

实际上,成立于2022年的NSCEB早已有所行动,试图促成包括《生物安全法案》在内的立法。2024年,美国众议院以压倒性的两党支持通过该法案,旨在禁止获得美国政府资金或合同的企业与一份中国组织和公司名单上的实体开展业务,像是药明康德。

尽管《生物安全法案》最终未在美国参议院获得通过,但是,这并不代表中美脱钩的张力消失。

此次报告中,NSCEB也点名药明康德,称其“深度嵌入美国生物医药供应链”。根据2024年的一项调查称,高达79%的美国生物制药公司依赖药明康德或其他中国公司,提供生产流程中的部分关键服务。

“这种依赖未来可能随着精准医疗的发展进一步加深,美国必须认真对待供应链安全,即使这意味着使用成本更高的替代方案。”NSCEB警告说。

美国参议院似乎也不打算“轻饶”。早在2022年3月,其通过的一项“竞争法案”呼吁美国与欧洲同行合作,“美国、欧盟和欧洲国家应该协调联合策略,将对供应链的依赖从中国分散到多个国家,特别是在医疗和制药领域”。

2022年9月,美国时任总统拜登签署《关于推进生物技术和生物制造创新以实现可持续、安全、有保障的美国生物经济》的行政命令,确保“能够在美国生产国内发明的所有东西”,建立强大的供应链,意在鼓励美国进一步加快生物技术发展,降低美国对海外生物制品的依赖,同时也回应中国对美国在生物技术方面的挑战。

根据分析师解读,NSCEB提交报告的核心目的,是推动美国国会出台具体立法——后者或将在今年年中引入相关法案,在2025年底或2026年初完成立法进程。

2数据库访问受限

如果将视野扩大,就会发现,更快的脱钩行动已经落地了。4月2日,NIH发布公告,通知从4月4日起,禁止6个国家访问NIH的受控数据库(controlled-access data repositories)。

NIH引用了两条法规,一条是2024年2月颁布的行政令EO14117,这是拜登政府发布的限制一些国家获取美国个人敏感信息以及美国政府信息的行政令。该行政令提出,个人基因组信息在内的一些生物学数据属于敏感信息,源于美国境内的数据不能传到包括中国在内的部分国家。

另一条被引用的28 CFR Part 202,是美国司法部基于EO14117给出的最终法规,生效时间为2025年4月8日。其中,包含了诸如多少数量的个人基因组数据属于大量等具体规则。

此次NIH的公告,属于美国历史上首次禁止向中国等国家跨境传输此类数据的规定。这一禁令意味着,中国科研人员将面临SEER癌症数据库、TCGA基因组计划、dbGaP遗传数据库、GDC数据平台、GTEx基因表达项目等核心科研资源的全面断供。

短期内,中国科研人员将难以直接访问前述数据库;长期看,中美科研协作、共同发表文章可能受限。尤其涉及公共数据分析的SCI投稿,可能需解释数据来源合法性。

3矛盾何以发生?

2023年,针对美国在生物技术相关法案方面的动作,同写意美国医药特约评论员孟八一撰文指出,美国对中国生物技术发展的警惕,由来已有,美国在API和基因测序等方面对中国的依赖,一直在美国饱受争议。据其介绍,2020年COVID-19爆发,美国发现,其用于抗疫的绝大多数物资,不得不向中国购买,叠加2018年开始的中美贸易冲突,和后来的意识形态对抗,加剧美国对中国生物技术发展的担忧。

也正是美国,从上世纪70年代开始,不断把化学和生物制造移出美国,转移到了中国和印度,其空心化制造窘境,造成他对海外的依赖。摆脱对中国的依赖,吸引美国制造回归美国,对所谓“美国安全”显得十分重要。在中美对抗和疫情政治冲突大背景下,拜登政府先是出台《芯片法案》,紧接着推动《生物安全法案》。

中国是基因测序大国,目前承接了全球测序业务的大约11%,美国一部分政治家,一直反对美国将大量的基因测序拿到中国,甚至威胁说,中国已经并且正在收集世界体量最大、数量最多、多样性最丰富DNA数据。

这些政客认为,中国在测序、蛋白质合成、基因剪辑技术、CAR-T的中下游产业已经超过美国,对美国国家安全形成了威胁,所以,需要向芯片产业那样,收紧对中国生物技术的贸易,交流和互动,以阻止中国生物技术发展。

4中美生物状况对比

孟八一介绍,有关生物技术和生物经济的定义和界限一直很模糊,所以,统计数据也千差万别。例如,从1950年以来,美国就一直对半导体、矿业、汽车等做经济学统计,而至今,也没有生物经济的准确数据。不过,我们还是可以从一些大概资料中,窥见中美两国生物技术和生物经济的基本情况。

1.美国生物技术和经济概况

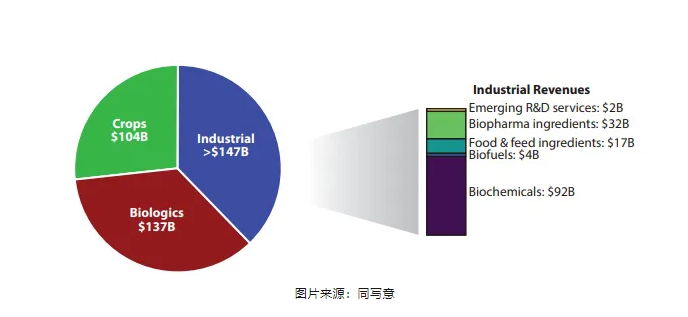

2019年,美国的生物技术收入大约是4000亿美元,应该超过美国半导体、矿业和服务业收入,占美国当年GDP的2%。美国生物技术产业大概分为三个板块:Biologics、GM农作物、生物化工,Biologics大体代表了医药和医疗。

2020年,美国生物技术收入大概达到5300亿美元。2017年,美国生物技术生产的化工品,达到1000亿美元,相当于美国化工收入的1/5。Biologics中的医药,主要指大分子生物药,和其他血液制品等。

2.中国生物技术和经济概况

中国的生物技术和生物经济很少有官方正式统计发表,也未见其他媒体比较详细的报道。这可能还是由于定义和界限不好划分的缘故。但是,从零星的新闻发布,可以察觉到中国的生物技术和生物经济的发展。

例如,2015年商务部外贸局称,2015年中国生物经济达到约7000亿美元,预计2020年的目标达到1.6万亿美元。在中国“十三五”规划中,2020年生物技术收入达到GDP的4%(大约6000亿美元),生物园区总量达到100个,预计生物园区收入超过15亿美元。

2020年,中国批准的27个抗体药物中,有9个是本土生产的抗体。

在生物技术方面,中国已走出大多数依赖其他国家的状况,很多技术和领域实现自主创新,中国不但成为新技术的贡献者,而且在个别领域,中国还是领导者。

需要指出的是,私人投资一直是政府扩张生物技术产业的主要支持者。在整个生物技术投资中,政府投资占大约20%,而80%是企业或私人投资。2019年中国私人投资Biotech达到144亿美元,同期美国私人投资只有104亿美元。

由于统计学误差,和统计口径的不同,也是由于生物技术和生物经济界限模糊,究竟谁有多少,谁也说不清楚,只能估计个大概。

3.中美之间生物技术联系

中国和美国生物技术的互相联系,发生于上世纪80年代的中国改革开放。孟八一总结,中美之间的生物技术交流主要通过投资(钱)、留学生(人)、贸易(物)、交流(信息)四个途径进行。

1)钱(Capital):改革开放的早期,主要是美国向中国的投资,包括建厂、办企业等。早期在中国建合资企业,不但带去产品,也带去了生产技术和现代管理方法。为此,美国得到廉价劳动力、产品和部分的环境污染转移。中美各有所得。

在资本市场方面,2019年之前,主要是美国向中国的投资。2019年之前,中国生物技术发生的并购重组67%的钱是来自美国,中国生物技术风险投资27%来自美国。2010年后,中国资本开始进入美国,2017年达到高峰。但是,中国对美国的投资大多是控股投资,资本意义不大。

2)人(Personnel):长年以来,中国在美国的留学生和访问学者大约30万-50万的规模,这些留学生和访问学者构成了美国科学界、大学、科学企业的高能力劳动力。据说,美国AI人才中,76%是来自中国,在生物技术领域,也就不言而喻了。

同时,2000年后,美国大批海归回国创业,也形成美国相中国的人才流动。这些海归,是中国新型制药企业、创新药的主动推动者,的心体力行者,带回了美国的知识,产品,管理方法,和先进技术。

3)物(Material):美国强烈依赖中国的产品制造和商业服务,美国75%的API来自中国,中国需要美国的高端仪器和高端耗材。

4)信息(Information):看不出美国对中国的信息依赖。中国在基础科学,科学技术商业转化方面强烈依赖美国。中国每年花费大量金钱购买美国的专利。

5中美生物技术走向

与半导体技术,计算机技术的硬科学不同,生物技术是一种软科学(例如,医学,制药)。半导体和计算机可以量化,切断硬件供给和中断IP交易,就可以大幅度的阻止对手的发展。生物技术基础知识的传播、商业转化技术(idea)的扩散,大多是通过会议、媒体、人与人面对面的交流和彼此间的理解而发生的。一纸合同可以明确半导体和计算机的义务和责任。

孟八一分析,生物技术往往是一纸合同说不清,要靠人与人交流才能发挥合同功能。这也是为什么生物技术和制药技术的IP争议、合同诉讼,要比半导体和计算机产业复杂的多。生物技术更多的是人与人之间默契合同(tacit agreement)使然。

所以,生物技术脱钩不会像半导体和计算技术那样容易。正是由于生物技术的软科学,弥散性传播的特点,无论通过什么法案,通过第三国、第三途径的传播,都是无法阻止的。

换言之,《芯片法案》或许能管住芯片出口,而《生物安全法案》未必能阻断生物技术的传播。美国政府能阻止的,无非是限制对NIH项目接触。

美国和中国在制造、服务、贸易(包括IP贸易)、人员交流上,可以实现全脱钩,理论上没有绝对的障碍。但是,美国要为此付出成本和时间代价——重建工厂,重新组织雇员,重新培训,也并非易事,也不是一年半载能做得到的。阻断人员往来,美国要失去大量的有才能的科学劳动力,大量的海归回国,短期来说,对中国科技发展未必不是件好事情。

总体上,美国依赖中国的制造、服务、留学生人才;中国依赖美国的基础研究、商业转化技术。

脱钩的主动权美国大一些,比中国有更多的筹码。然而,脱钩对谁都不容易,双方都会受到伤害。相对而言,美国找到中国替代,比中国找到美国替代更容易一些。

6技术发展对脱钩影响

相对于“硬脱钩”,生物技术自身发展速度和技术变化,对中美两国的竞争更为重要。目前,全球生物经济收入,主要来自1980年到2000年发展成熟的第一代生物技术,即基因转移和修饰的生物技术。第二代生物技术(基因读写)还处于萌芽阶段,其复杂性和成本,使得第二代生物技术还远远谈不上应用。

基于此,中国和美国在第二代生物技术差距不大,在基因测序,蛋白合成的下游应用产业,中国还稍稍领先。

2000年以来,生物技术,计算机技术,工程学技术飞速发展,发展到了前所未有的高度,并产生了生物技术、计算机技术、工程学技术的融合(fusion)。孟八一形容,这种融合实现了信息与物质的互换,而这种互换,把试验科学转化为“数据密集型科学”,从人们对生物的认知,上升到改变生物、设计生物,和创造生物高度。

需要看到的是,第一代生物技术的基因转移和修饰,正在被第二代基因“读”和“写”的功能所替代,21世纪生物技术竞争,是围绕着第二代生物技术的竞争,是合成生物学的竞争。目前的生物技术水平谁强谁弱,并不代表未来。如果想在未来赢得这场竞争,必须在第二代生物技术的开启阶段保持领先,现在落后,意味着在未来的长期竞争中落后。

基础研究、数据收集、计算能力、商业转化,显然是第二代生物技术的基本建设(infrastructure)。基础建设落后于对手,在未来竞争中将长期处于追赶状态。半导体和芯片技术事已如此,如果在第二代生物技术的基础建设落后于美国,那么,半导体芯片卡脖子状况,会再次出现在生物技术竞争中。

21世纪生物学能力提升,将来自现代工程技术在生物技术中的应用,这将需要大量、高质量的数据,需要模型计算、极广泛的自动化。所有这些的本质是数字化(digital)的能力,数字与生物的融合是人类的一种全新的能力,唯有这种能力,才能实现从原子到生态的全过程编程。

孟八一观察,在美国,有一些企业和投资人,正在把制造苹果手机、特斯拉汽车、波音787飞机的工程学制方法,移植到生物技术产业。这将为生物创新(尤其是药物创新)开辟一个全新的产业。数字化工程技术,在大工业中已经十分成熟,但是,在生物工程中还鲜有使用。这种反差,正说明了在生物技术产业引入数字化工具的重要性和迫切性。

就药物创新和药物制造而言,很可能通过数字转化、算法算力、计算机编程等手段,将药物的设计(design)、试验(experiments)、申报(review)、制造(manufacturing)和使用(uses)这些模块,通过数字、算法、应用进行集成、控制和运作,进而输出自动化、设计与制造融合、可重复的高质量合规产品(服务)。

7技术基础建设分析

从上世纪初到本世纪现在,全球有影响力的生物科学理论和应用,无不出自美国。美国除了把大量的生物制造移到海外,国内制造空心化意外,它的基础研究、建设、商业化能力,都是其他国家无法比拟的。美国生物技术基础建设的一大特点,就是美国生物技术的地区性聚集,例如,主要分布在旧金山湾区、圣地亚哥、波士顿、华盛顿DC、和大纽约区。美国这五大区的聚集,是在美国长期经济发展中,生物技术特有的靠近科学、靠近人才、靠近产业、靠近资本的自然形成的结果。

所以,这种聚集是健康的,是基础研究、应用研究、商业转化、融资机会、市场消费的一个整体聚集,形成了从设计到产品、消费的完整链条。由于美国的单一市场巨大,就形成了这些聚集相对于欧洲和日本的优势。

可以说,这五大区是美国的生物技术和生物经济发动机,强劲而有力。

相对而言,中国从1982年开始,政府着手制定政策,鼓励建设工业园区。截至目前,中国已经建设差不多100多个生物工业园区。在过去的40年里,中国的生物园区建设,对发展中国生物技术和生物经济,解决14亿人民生问题,无疑是成功的。尤其制药工业,在最近十年,有了翻天覆地的变化。

但是,孟八一认为,中欧的园区发展模式,是基于中央和地方土地政策和税收优惠基础之上,并非生态聚集。1982年开始,到“十三五”规划、“十四五”规划,中国的政策一直延续了引进技术、改造技术、为我所用的方针、方法。

换言之,这套方针、方法是以商业转化为主要追求的园区建设。从一开始到现在,中国一直奉行“拿来主义,为我所用”的重商轻科的实用主义原则。

此外,这么多年,民营企业一直是生物技术基础研究的投资的主力,国家投入基础研究的比例并不高。不但政府投资不高,中国的整体R&D投资结构也有问题。

例如2020年,中国整体R&D投资绝对金额甚至稍高于美国。而美国R&D投资中,基础研究投资,一直保持在40%左右(日本也是40%),而中国的基础研究投资不但起步晚,而且比例低,一直在10%-20%徘徊。中国基础研究投资占GDP比,甚至还比不上东欧国家。美国和日本在国家R&D投资中,日本的46%,美国的38%都投向了生命科学,尤其是制药科学。中国没有这方面数字,但比例肯定不高。

很多年以来,中国没有认真区分“发明”(invention)和“创新”(innovation),一直混为一谈,叫做“科技”。

Invention是“基础研究+早期开发”,其主要目标是发文章、提机制、建证据;Innovation是把概念、机制、证据、转化为商品或服务。孟八一认为,长期以来,中国在下游应用发展很快,形成了发明赤字(invention deficit),与商业开发不相称的基础研究短缺。

没有基础研究、基础数据和工业化软件就无从谈起。目前中国的生物技术、药物设计等用到数据库和设计软件,大多还是来自美国。即便世界基因测序“大佬”华大基因,其设备和仪器,也大多来自美国。

21世纪生物技术竞争,是数据竞争、数字转化竞争、算力算法竞争、编程能力竞争。所有这些无不依赖原始创新。所以,孟八一指出,无论中国和美国脱钩与否,发展自己的基础研究,不要在21世纪的第二代生物技术中踏空,对中国未来的生物技术和生物经济无疑是至关重要的。

本文转载自药智网,仅供参考学习。